10.宇宙を旅する人類に「死」の解明は必須

僕の曲は「降りて来たもの」で作られています。音楽理論もテクニックも学んでいない僕が、天界の存在証明のために作った曲たち。ぜひ聞いてください。

死後の世界はもう「科学」されている 一覧

P.死後の世界の存在は科学が10年以内に証明する!!

0.地獄の存在を恐れる者たちへ。死後世界は科学される

1.僕は爽彩さんの夢を見た

2.死んだら終わり教?いじめを利用した反社とカルト

3.量子力学が示唆する、「意識」という名の素粒子

4.ゼロポイントフィールドとは何か

5.すべては脳が作っている、という洗脳

6.UFOはもうオカルトなんかじゃない

7.ポモドーロテクニックとは?天界のプロンプトエンジニアになれるか?

8.科学が臨死体験や生まれ変わりを調べない理由

9.ムーンショットとは?精神転送は実現するのか

10.宇宙を旅する人類に「死」の解明は必須

11.地獄の正体は「輪廻転生」なのか?

12.天国にはどうしたら行ける?

死後世界は科学的にあります

(↑STAPかよ)

でも霊感商法や新興宗教にはご注意を

トクリュウよりも悪質ですw

10.宇宙を旅する人類に「死」の解明は必須

・はじめに

・太陽が地球を飲み込む未来

・人類の移住先。ハビタブルゾーンとは

・精神の保存と機械の体

・すべての知性体に課せられた試練

・「はやぶさ」が証明。パンスペルミア仮説とは

10-1 はじめに

宇宙は果てしない。そう信じてきた私たち人類にとって、「死」はあまりに身近で、そして不可解な終焉です。どれほど技術が進化し、どれほど未来を語ろうとも、「死んだら終わり」という思考停止の壁が、私たちの知的探求を静かに封じてきました。けれど今、風向きが変わり始めています。

太陽はやがて寿命を迎え、地球を飲み込み、文明を焼き尽くすでしょう。生き延びたいのなら、私たちは地球を捨て、宇宙へと旅立たねばなりません。だが、そこに立ちはだかるのが“死”という現象です。寿命、老化、肉体の限界。これらを克服できなければ、宇宙はただの墓場でしかない。

精神を保存する技術、意識を移す機械の身体、そして“魂”のゆくえを解明しようとする科学者たち。彼らの挑戦は、単に不老不死を目指すものではありません。人類が星の海を渡るには、「死の先」を知らなければならない。それが、進化の宿命だからです。

さらに近年、日本の探査機「はやぶさ」が宇宙の塵を持ち帰り、生命の起源に迫るデータを届けました。これは、生命が宇宙を旅してきた「パンスペルミア仮説」の強力な裏付けとなりつつあります。もし宇宙に無数の知性が存在し、彼らもまた星々を目指しているとしたら? 彼らはきっと、“死の謎”を私たちよりも先に解き明かしているはずです。

本記事では、「死」と「宇宙」、「科学」と「意識」の交差点を旅します。死後世界は幻想か、科学の最終到達点か。その答えを、私たちは宇宙の中に探そうとしているのです。

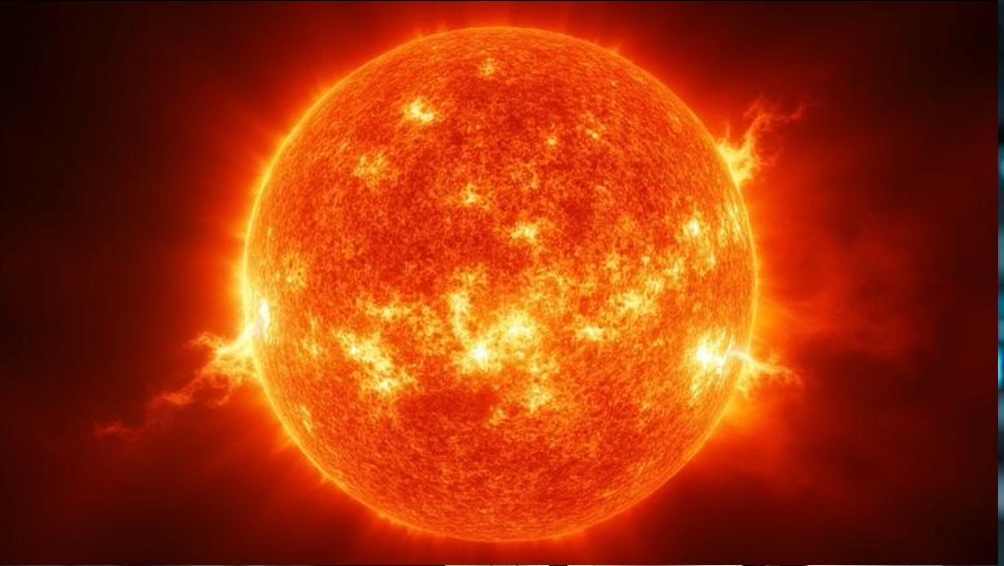

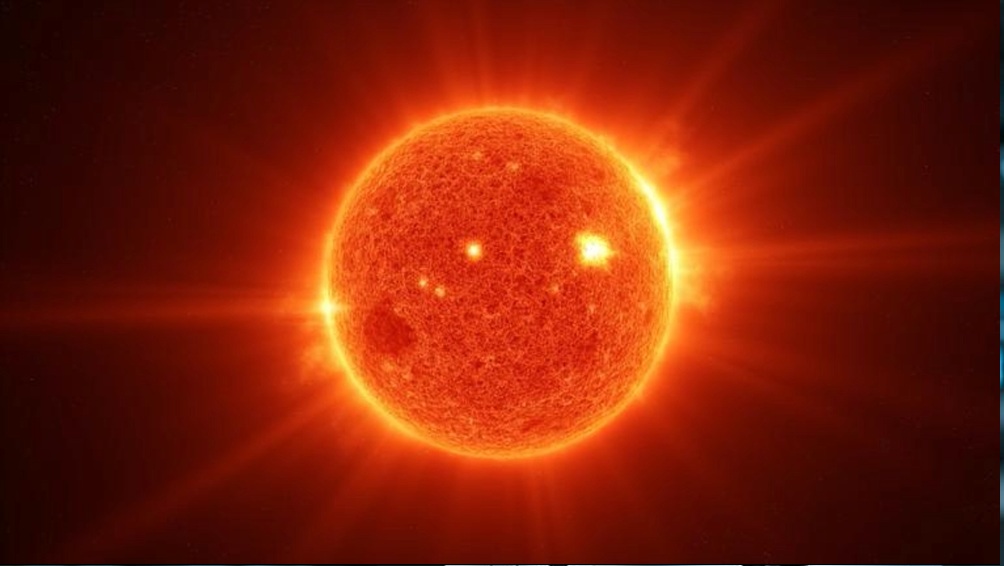

10-2 太陽が地球を飲み込む未来

「太陽が地球を飲み込む」そんな黙示録的な未来を、私たちはどこかファンタジーのように感じてしまいがちです。けれど、これは立派な天文学の事実。太陽が赤色巨星へと膨張し、地球を巻き込んで焼き尽くす未来は、理論的にも観測的にも確実視されています。数十億年後というスケールの違いはあれど、この宇宙的カウントダウンが刻々と進んでいることは事実です。永遠の安住地と思われてきた地球も、実は“消えゆく存在”なのです。

こうした未来を前に、人類が真剣に問うべきは「どこに逃げるか」だけではありません。「死」とは何か、「生きる」とはどういうことかを、私たちは初めて本気で向き合う段階に来ています。なぜなら、太陽の死と地球の終焉という現実は、単なる物理的危機を意味しないからです。それは、私たち自身の終焉、つまり“死”という現象をいま一度根源から見つめ直す契機になるからです。

現代科学は、量子力学、神経科学、AI技術を通じて、従来の「死=終わり」という価値観に挑みつつあります。臨死体験や意識の保持、記憶の保存といったテーマは、もはやオカルトでも空想でもなくなってきている。死の瞬間に何が起きるのか、それをリアルタイムで記録・解析する試みも始まっています。

もしも科学が死後の意識の存在を示せたとしたら、それは“逃げ場所”としての惑星探しとはまったく違う次元で、人類の生存戦略を塗り替えるでしょう。地球の終焉という宇宙的危機が、同時に「死の正体を知れ」というメッセージだとすれば、私たちはその声に、科学の力で応えなければならないのです。

10-3 人類の移住先。ハビタブルゾーンとは

もし地球が滅ぶとすれば、私たちはどこへ行けばいいのか。これが近年の宇宙探査の核心的な問いです。ハビタブルゾーン。それは液体の水が存在し、地球に似た環境が整う“生命の可能性があるエリア”のこと。NASAやESA、そして日本のJAXAなど世界の宇宙機関が探査を進め、ケプラー宇宙望遠鏡などによって数千の系外惑星が見つかっています。その中には、地球に酷似したサイズ・距離・温度の惑星も存在します。

しかし、そこへ行く手段はまだ存在しない。もっと言えば、たとえそこに“行けた”としても、今の人間の寿命では絶対にたどり着けないのです。仮に光速で移動できたとしても、何十年、何百年という旅路が待ち受けている。ならば、我々に必要なのは単なる移動手段ではなく、「生き続ける手段」なのではないでしょうか?

それはすなわち、「不死」や「精神の保存」といった科学技術に目を向けることです。医療技術の延命では足りません。必要なのは、物理的な肉体を超えて、精神や意識を恒久的に保持し、旅を続ける新たな存在形態です。

そして、この発想の根底には、必然的に“死”というものへの問いが浮かび上がってきます。死を避けるのか、死を乗り越えるのか、あるいは死の定義そのものを塗り替えてしまうのか。科学がこの問いに正面から取り組み始めている今、人類の避難先探しは、「宇宙のどこか」だけでなく、「死の向こう側」にまで及ぼうとしているのです。

10-4 精神の保存と機械の体

私たちは“生きている”のか、“生かされている”のか。その問いの本質は、肉体の限界にあります。生物としての人間は極めて脆弱です。平均寿命はせいぜい100年。宇宙船で最寄りのハビタブル惑星に向かうには、万年単位の時間がかかる。物理的な肉体のままでは、宇宙移住は夢物語に過ぎないのです。

しかし今、私たちは「意識を保存する」という技術革新の扉を叩いています。脳波の解析、ニューロンの構造解析、記憶のデジタル化、そしてAIによる擬似意識の生成。これらが融合すれば、「精神転送」あるいは「意識のアップロード」という概念が現実になる日は遠くないとされています。要するに、肉体を持たず、機械の体をまとった“新しい人類”の出現です。

このとき、私たちが再定義しなければならないものが“死”の概念です。もし意識が保存され、別の容器に移されるのだとしたら、それは「死んでいない」ということになるのでしょうか? あるいは、「死とは、容器の切り替えに過ぎない」という世界が到来するのか?

この発想は、単なる哲学ではありません。科学技術は実際にそのステージに差しかかっています。イーロン・マスク氏のNeuralinkをはじめとしたブレイン・マシン・インターフェースの進化は、“脳とコンピュータの融合”を現実にしつつあります。記憶の再現、感情の記録、個人性の保存。それはまさに“魂の科学的取り扱い”に他なりません。

つまり、精神の保存とは、死を否定する行為ではありません。むしろ死を科学の対象とし、構造的に理解しようとする第一歩なのです。そしてもし、意識が再起動できるとすれば――死後世界の議論は、“あの世”ではなく、“この世の続き”として位置づけ直されることになるでしょう。

10-5 すべての知性体に課せられた試練

地球の外に、生命はいるのか?この問いに対して、かつては懐疑的だった科学界も、今では「いる可能性が極めて高い」という立場を取るようになりました。なぜなら、ハビタブルゾーンに位置する惑星があまりにも多く見つかっているからです。水がある、温度が穏やか、炭素が存在する――この条件さえ整えば、生命は必然的に生まれる。それが今の生物学と天文学の常識です。

では、生命が誕生したとして、そこに「知性」が生まれる確率は? 実はこの問いも、地球という“成功例”の存在ゆえに、「ゼロではない」と言わざるを得ません。そして重要なのは、その知性体たちもまた、私たちと同じように「星の死」と向き合っている可能性があるということです。太陽のように寿命を持つ恒星の周囲に住む限り、彼らもまた“終焉”を避ける方法を探っているに違いありません。

つまり、「宇宙を旅する宿命」は、地球人に限らず、あらゆる知性体に課された“宇宙の法則”だと考えるべきなのです。この大前提に立てば、こうした知性体は必ず「死の問題」にも直面しているはずです。肉体が滅びることをどう捉えるか。意識の保存、記憶の継承、そして死後世界の理解。それらの科学的解明が、宇宙を旅する前提条件になっているのです。

私たち人類は、まだその入口に立ったばかりかもしれません。しかし、すでに旅を続けている“先輩”たちがいるとすれば、その文明は必ず「死」を科学的に扱い、ある種の答えにたどり着いているはずです。なぜなら、死の正体を知らずして、なぜ旅立つ意味を理解できるでしょうか?

科学は、こうした知性体の足跡を追うことで、自らの限界を突破していくことでしょう。死の謎を解き明かすことは、人類にとって単なる精神的慰めではありません。それは、「旅を完結させるために必要な知識」なのです。そしてその旅の先には、きっと「死後の世界」と名付けられる、新たな次元の現実が広がっていることでしょう。

10-6 「はやぶさ」が証明。パンスペルミア仮説とは

「生命は宇宙からやって来た」。一見すると壮大なロマンに聞こえますが、この考えは科学界ではすでに真剣に議論されている仮説、すなわち“パンスペルミア仮説”です。宇宙空間を漂う隕石や彗星が、生命の種(たとえば微生物)を地球に運び、そこから進化が始まったとするこの考えは、実は近年、現実味を帯びてきています。

日本の小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」は、このパンスペルミア仮説において極めて重要な鍵を握っています。2010年に帰還した初代「はやぶさ」は、世界で初めて小惑星イトカワの微粒子を地球に持ち帰り、その組成を分析させてくれました。そして2020年、「はやぶさ2」が回収したリュウグウの試料からは、水や有機化合物、さらにはアミノ酸が検出されました。これはまさに“生命の材料”そのものだったのです。

この発見は、「生命は宇宙由来である可能性」を現実の科学データとして証明しつつあります。もしも生命が地球以外の場所で誕生し、宇宙を旅してやって来た存在であるならば、その“運ばれし生命”は、進化の過程で再び星を渡る知性へと進化していく可能性を秘めています。つまり、我々人類は「渡り歩く生命」のバトンを受け継いだ存在なのかもしれません。

ここで重要なのは、この仮説が死後世界の探究と無関係ではない、ということです。なぜなら、宇宙を旅する知性体がいるとするならば、彼らはすでに「死」の問題に科学的に向き合い、それを理解し、あるいは乗り越えてきた存在だと考えられるからです。

私たちは死を恐れます。けれど、それは“何も知らない”からです。もし、宇宙の知性たちが死後の意識や精神の継続について、既に理論化し、検証し、活用しているとしたら? それは彼らにとっての「科学としての死後世界」であり、同時に私たち人類が目指すべき、次なる知的段階でもあるのです。

「はやぶさ」は、単なる技術の粋ではありません。あれは、宇宙から来た“いのち”の証拠を探すための使者であり、同時に、死の向こう側へと続く新たな知の扉を開く鍵でもあったのです。私たちがその扉を開ける日、死後世界は“信じるかどうか”ではなく、“理解するかどうか”の対象へと変貌していることでしょう。

死後の世界はもう「科学」されている 一覧

P.死後の世界の存在は科学が10年以内に証明する!!

0.地獄の存在を恐れる者たちへ。死後世界は科学される

1.僕は爽彩さんの夢を見た

2.死んだら終わり教?いじめを利用した反社とカルト

3.量子力学が示唆する、「意識」という名の素粒子

4.ゼロポイントフィールドとは何か

5.すべては脳が作っている、という洗脳

6.UFOはもうオカルトなんかじゃない

7.ポモドーロテクニックとは?天界のプロンプトエンジニアになれるか?

8.科学が臨死体験や生まれ変わりを調べない理由

9.ムーンショットとは?精神転送は実現するのか

10.宇宙を旅する人類に「死」の解明は必須

11.地獄の正体は「輪廻転生」なのか?

12.天国にはどうしたら行ける?