「早く言ってよぉ」的なオリジナル曲の作り方ノート 一覧

0.はじめに~「キモい」の壁を超えていく

1.なぜ今、オリジナル曲なのか

2.オリジナル曲は作詞作曲DTM

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

4.それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

5.作詞講座|やってはいけない作詞

6.重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!

7.歌を鍛えるための個人的Tips

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

9.作詞作曲のためのDMN活性方法

10.音楽理論はマジにいらない!曲作りの近道とは

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

8-1.「クソリプ」とは?

今や誰もが耳にしたことのある言葉、“クソリプ”。これは主にSNSなどで受ける悪意ある返信を指す言葉ですが、実際に何かを発信した経験のある人なら、一度は直面したことがあるかもしれません。

自作のオリジナル曲をネット上で発表するというのは、とても勇気の要る行為です。「キモい」と言われるかもしれない——それでも発信する意味を信じて前に進む。そのようなトライアンドエラーの過程で、見知らぬ誰かから否定的な反応を受けることもあります。特にかつては、匿名で無責任なコメントをする文化が一定の影響力を持っていた時代がありました。

当時は「駅前広場」のような、自由な発信と対話ができる場所がネット上には少なく、いきなり作品を投げ込めば、思わぬ反発を受けることもしばしば。それでも私たちは、自分の音楽を信じ、発表し続けてきました。

幸いなことに、現在ではそのような匿名文化の影響力は大きく衰退しました。特に、「2ちゃんねる」「5ちゃんねる」といった掲示板文化は大きく縮小し、そこで発言を繰り返していた、いわゆる「ねらー」と呼ばれる人々の存在感も大きく低下しています。現在では、彼らの投稿が社会的に評価されたり拡散されたりすることもほとんどなく、私たちがこれまで警戒していたような悪質なトラブルも、次第に見られなくなってきました。

この変化は、ネット環境の成熟によってユーザーのリテラシーが向上し、そして検索エンジン側でも悪意ある投稿が広まりにくくなるよう改良が進んだ結果だと感じています。その意味では、私たちクリエイターにとって、かつてほど過剰に防御姿勢を取らずともよくなったのかもしれません。これは本当に嬉しいことですし、多くの方が安心して表現に取り組める時代が近づいている証拠でもあります。

もちろん、少数ながら未だに他人を傷つけることを目的とした言動に出る人が存在することも事実です。しかし、そのような場合にも、個人で抱え込まず、必要な対応を周囲や関係機関と協力しながら冷静に行っていくことが大切です。

8-2.匿名掲示板がオワコンになって、本当に良かった

ここ数年のネット環境の変化により、匿名掲示板は実質的に力を失いました。SNSの普及と、Googleをはじめとする検索エンジンのフィルタリング技術の進化によって、根拠のない誹謗中傷はほとんど検索に引っかからなくなっています。

これは、クリエイターにとって非常にポジティブな変化です。もはや、虚偽の情報や悪意ある中傷が意図せず広く共有されるような状況は、ほとんど起こらなくなりました。

過去には、作品の盗用や成りすましといったリスクが実在しており、実際に私自身もそのような被害を受けかけたことがあります。今振り返ってみると、当時はとても不安な気持ちを抱えながら、毎日を過ごしていたように思います。

今となってはそうしたリスクも大きく軽減され、クリエイターが本来の活動に集中しやすい環境が整いつつあります。もちろん、自身の作品を守るために、今後も必要な登録や記録といった自衛手段は重要ですが、社会全体がより健全な方向に向かっていることに、大きな希望を感じています。

8-3.僕が受けた匿名加害者からの被害の事例

僕は、これまでに長い間、複数の匿名の人たちから誹謗中傷を受けてきました。よくある軽い嫌味のようなコメントとは違い、非常にしつこく、執拗な攻撃が続いたこともあります。

そして、当時のその行動には、ある「目的」があったようです。それは、僕の作品を横取りしようとする意図でした。被害妄想だと思いたいところですが、実際にそうした動きがあったことは事実です。

以下に、当時の状況を簡単にまとめます。

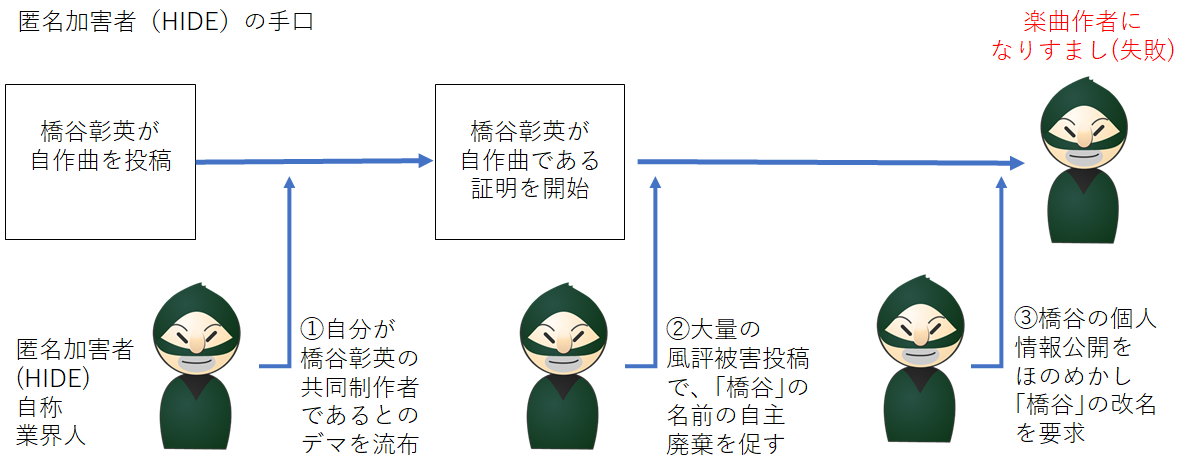

・僕(橋谷彰英)が自作曲を発表する

・匿名の加害者である「HIDE」が、自分がその楽曲の共同制作者であるという虚偽の情報を広める

・僕は、自作曲であることを証明する活動(=この連載)を始める

・HIDEおよびそのなりすまし、その他の匿名アカウントが、僕に対して悪い噂を流すと同時に、「橋谷」という名前を放棄するように求める

・HIDEが僕の個人情報を暴露するようなそぶりを見せながら、繰り返し名前の放棄を要求

・僕が名前を手放した後に、HIDEが自分を共同制作者と偽って名乗り出て、楽曲の権利を奪おうとする(ただし、あまりに無理のある話だったため、実際には失敗)

また、ある有名な匿名掲示板では、「HIDE」という名前(いわゆる「コテハン」)を使って書き込んでいる人物が多数存在していました。この「HIDE」という名前は、僕の本名に由来した隠語である可能性があります(詳しい経緯はここでは控えさせていただきます)。

もちろん、もし実際に実害が出た場合は、法的手段を取る覚悟もあります。しかし、こうしたことは僕だけに起こる問題ではないと思っています。ネット上のちょっとした嫌がらせも、場合によっては明確な加害行為となり得るのです。

現在では、こうした匿名の発言者の影響力は、以前と比べてかなり小さくなってきています。そのため、当時のような深刻な被害が再び起こる可能性は、極めて低くなっているとも言えるでしょう。

とはいえ、音楽や創作活動を続ける以上、名前や作品を守る意識は必要です。クリエイターの皆さん、自分の身を守る意識は常に持っていてください。

8-4.ネット上の批判にどう向き合えばいいのか

ネット上で活動していると、全ての反応が好意的なものばかりではありません。どんなに丁寧に言葉を選び、真摯な姿勢で作品を発表しても、中には意図が正しく伝わらなかったり、曲解されたりすることもあります。

そうしたとき、私たちはつい感情的に反応したくなります。しかし、インターネットは顔の見えない空間です。意図や背景が伝わりづらいからこそ、慎重な対応が求められます。たとえ納得のいかないコメントがあったとしても、まずは一歩引いて深呼吸し、冷静に対応の可否を判断することが、最終的には自分自身を守ることにつながるのです。

一方で、建設的な批判や感想の中には、クリエイターとして成長するヒントが隠れていることもあります。どの意見を取り入れ、どの意見は受け流すのか。それを選び取る「自分なりのフィルター」を持つことが、ネットでの表現活動においてとても重要です。

8-5.「無視する」という勇気と、「記録する」という冷静さ

誰かからの言葉に深く傷ついたとき、「言い返したい」「訂正してほしい」と思うのは自然な感情です。しかし、無責任な発言に真正面から反応することで、かえって傷が深まってしまうことも少なくありません。そうした時こそ、「反応しない」という選択肢が有効です。無視することは、逃げではなく、成熟した対応であると私は考えます。

一方で、もし発言が悪質であったり、名誉や人格を毀損するような内容であれば、記録として保存しておくことも大切です。スクリーンショットを残したり、第三者の信頼できる立場の人に相談することで、必要に応じた対応への道が開かれます。すべてを自分ひとりで抱え込む必要はありません。

8-6.いま、クリエイターにとって大切な心構えとは

情報が錯綜しやすいネットの世界では、自分の表現を守るだけでなく、自分自身の心を守ることも非常に重要です。

作品に対する批判や冷ややかな反応に出会ったとき、自信を失いかけることもあるかもしれません。でも、自分が信じて作ったものには、必ずどこかに価値があります。その価値を他人に左右されすぎず、自分で認めてあげること。それが、長く創作活動を続けていくうえで最も大切な力になります。

そして、今のネット社会は、以前に比べてずっと健全な方向へと進化してきています。自由に、しかし誠実に発信し、誰かとつながるための方法は、かつてよりも多様になり、豊かになっています。

私たちクリエイターにとって、これは大きな希望です。これから創作を始める人にも、かつて諦めた人にも、表現の扉は再び開かれています。

「早く言ってよぉ」的なオリジナル曲の作り方ノート 一覧

0.はじめに~「キモい」の壁を超えていく

1.なぜ今、オリジナル曲なのか

2.オリジナル曲は作詞作曲DTM

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

4.それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

5.作詞講座|やってはいけない作詞

6.重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!

7.歌を鍛えるための個人的Tips

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

9.作詞作曲のためのDMN活性方法

10.音楽理論はマジにいらない!曲作りの近道とは