「早く言ってよぉ」的なオリジナル曲の作り方ノート 一覧

0.はじめに~「キモい」の壁を超えていく

1.なぜ今、オリジナル曲なのか

2.オリジナル曲は作詞作曲DTM

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

4.それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

5.作詞講座|やってはいけない作詞

6.重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!

7.歌を鍛えるための個人的TIPS

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

9.作詞作曲のためのDMN活性方法

10.音楽理論はマジにいらない!曲作りの近道とは

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

あらためて自己紹介です。僕は音楽配信を中心に曲を作り発表しています。還暦までにもう1年もない僕が、8年前から音楽配信を始めて、遂にほぼ100曲を達成しました!(夢はいつからでも実現できる!!ぜひチャンネル登録してやってください。)

3-0 作詞が先?作曲が先?生成AIで作詞作曲のやり方に変化

まず最初に、僕はこの連載でかなり辛辣なことを書いています。でもそれは、僕が匿名掲示板の主(通称ねらー)たちの批判に散々晒された経験から、御為ぼかしなアドバイスが全然皆さんのためにならないことを痛感しているので、ゆえに「辛辣」です。嫌われちゃうかもですが、本当に皆さんのためになるような「遺言」として、この連載を書いています。どうか嫌いにならないで(汗)。

ところで、生成AI全盛の時代に、改めて作詞作曲のやり方は変わったか?

歯に衣を着せずに言えば「変わった」と言わざるを得ないでしょう

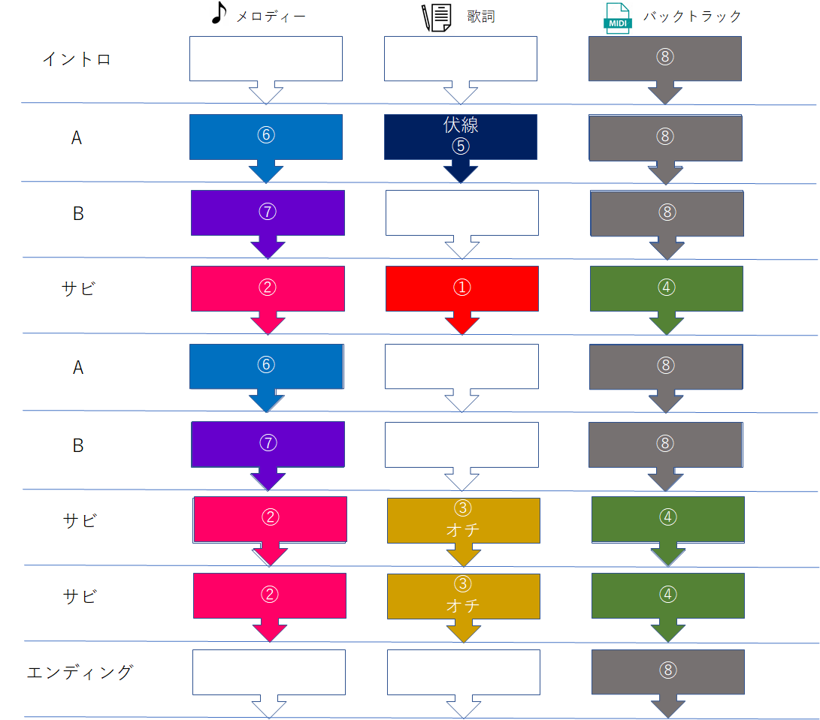

作詞作曲の本当の王道の手順は以下の図に示す通り①⇒⑧の手順です

つまりその曲の中心部分を先に作り上げること。これが鉄則です。(この後、詳しく解説します)

なぜそうしなければならないか。

そうしなければ、全部同じ曲に聞こえてしまうからです。

曲の強烈な個性。それはサビで表現しなければなりません。特にこれからみんなに知ってもらおうとするなら、「全部の曲が同じに聞こえる!」はあり得ないのです。

だから一つの曲にひとつづつ、絶対に個性的な「カプセルポイント」がなければなりません!!!これは鉄則です!!

でも、生成AIの時代のホンネを言います。

①バックトラックはAIで先に全部できちゃった

②歌詞だけはいいのを作り上げた!だからSUNOに入力してボカロに歌ってもらった

このパターンが激増する、あるいは今後増えることになるでしょう

そう考えると

①のパターンは作曲が先

②のパターンは作詞が先

ということになると思います

しかし、よく考えてみてください。

例えば「Xエックス」で、女の子がスカート自らめくる動画ばかりが氾濫したら、マジになんの衝動も感じなくなりましたし、AIでボカロで、というパターンのマンネリ化はすぐにでも訪れそうです

僕なりの結論は、生成AIがさらに進化することを念頭に置くのであれば、次章で詳しくお話をする通り、

■作曲が先

ということになると思います。宇多田ヒカルさんもそうしていると言っています。

それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

但しご注意ください。初心者が作曲を先行して、それに歌詞をつけると、マジに「キモい曲」が爆誕します!

「キモい曲」をWEBにアップしない!これが一番重要なポイントです。

なにがどうするとキモいのかは、ぜひこちらをご覧ください。

一言でいうと、あなたが一点の曇りもなく、大声でその歌詞を歌いきれるかどうか?が全ての答えです!

はじめに~「キモい」の壁を超えていく

そうならないためにも、これからお話しする「カプセルポイント」と「フィボナッチスパイラル」について、念頭に置いて作詞作曲を行うようにすることをお勧めします。

3-1 フィボナッチって何?早く言ってよ的なポイント

この連載のタイトル趣旨は、とにかく「早く言ってよ・・」って話です。僕は既得権だの業界の隠蔽体質が好きではないので、とにかく早めにポイントを晒して、いい曲を作る人が増えてくれるといいなぁ、と思ってます。業界のシステムだけで曲が売れてるような日本が、早く変わって欲しいなぁ・・・。って思ってます。

で、知ってる人は知ってる「フィボナッチスパイラル」の話をします。

結構業界では有名でしょう。絵画やデザインの話として有名ではありますが、添付の絵のように、美しいと誰もが称賛する絵画の構図には、このフィボナッチスパイラルの構図が含まれている事が多いのです。

2025年の大河ドラマにも登場する葛飾北斎の「冨嶽三十六景」には、このフィボナッチスパイラルが2つ含まれているとか、フェルメールの「真珠の耳飾り」もこの構図になっているそうです。

そのほか、白銀比とかファイとか、自然界に溢れる黄金比率や数学的構図に人は魅力を感じると言われています。因みに以下の動画は「ファイ」をテーマにした曲の動画です。ファイは、黄金比とも呼ばれ、ダリの『最後の晩餐』でも用いられ、美術や建築、自然の中でもたくさん見いだすことができると言われています。

つまり、こういうことを意識して芸術を作ってる人っていうのは結構沢山いて、もちろんオリジナル曲というカンバスの中でも、このアンモナイト渦巻を意識して曲を作ったほうがいいわけです。なぜかこういう話は一部でしか共有されてないんです。ほんと、早く言ってほしい話ですよ。

このフィボナッチ=アンモナイト渦巻きの中心に据えるべき物が、前章で言及した「カプセルポイント」になります

良く、曲を飛行機のフライトに例えるのを耳にしますが、実はこのフィボナッチスパイラルの話のほうがしっくりきてると思います。カプセルにむかって渦を巻くように聞き手を引き込むカンジです。

作詞も作曲も絵画も一緒。フィボナッチに従って中心の渦にむけて内容を絞っていく感じが大事だと思ってます。そして音楽の場合は言葉とメロディーは解き絵具のように混ぜ合わさって、フィボナッチを描いていくんです。

3-2 曲の全体構図を作るための3ステップ

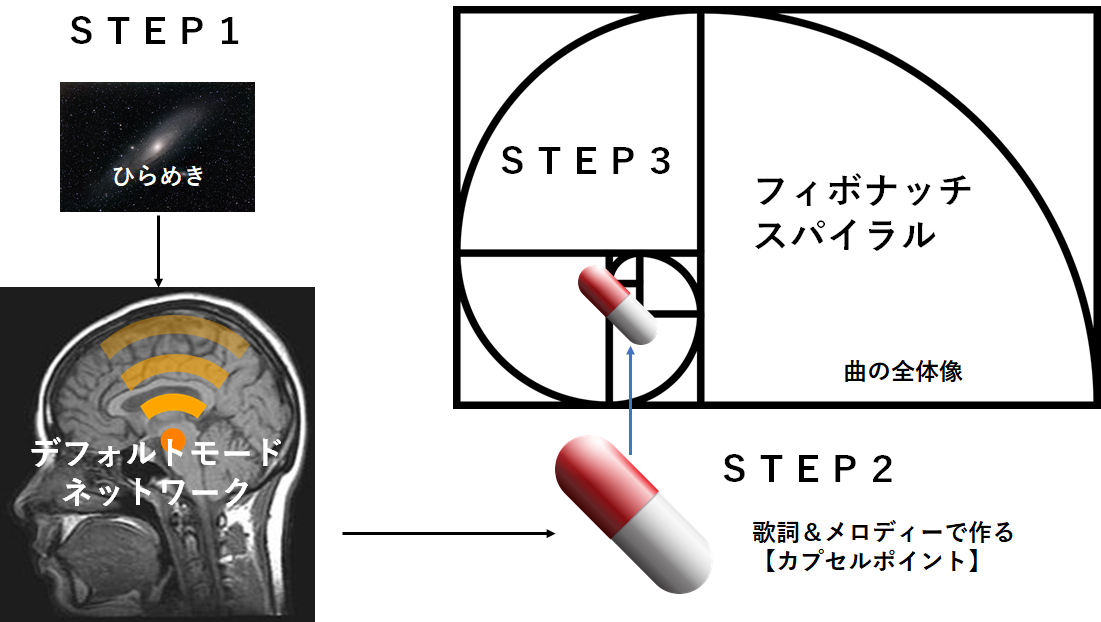

ところで、いままでの話をちょっとまとめてみると、歌もののオリジナル曲を作る時の構図を支えるものは、以下の3ステップと言えるでしょう。

1St STEP:

「ひらめき」「降りて来るもの」

2nd STEP:

「ひらめき」からカプセルポイントを作りだす

3rd STEP:

カプセルポイントに誘導する構図、フィボナッチの作成

ちょっとこのことを以下のように図解してみました。

■1stステップ

「ひらめき」あるいは「降りてくる」ところが重要。これは何の脈略もないパーツが”天からのギフト”として降りてくるのです。これを素直に、できるだけ手を加えず利用します。前にも話しましたが、最新の脳科学では脳内の電流の走り方までわかり、「ひらめき」は従来の脳活動とは違う方向に電流が流れることが実証されています。オリジナル曲を量産するには、「ひらめき」や「降りてくる」力は必要不可欠です。このひらめきを生み出す脳内電流は【デフォルトモードネットワーク】と呼ばれ、繰り返しの訓練により活性化することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

はじめに~「キモい」の壁を超えていく

■2ndステップ

「ひらめき」「降りてくるもの」から、企画書のタイトルのように聞き手に届けるべきメインテーマを作りだします。これを【カプセルポイント】と呼んでいます。ひらめきは脈略と関係なくデタラメに降りてくる「天からのギフト」です。ですから、これに意味を持たせるカプセルポイントを作りだすことが非常に重要になります。重要なことは、必ずしも(ひらめき)=(カプセルポイント)ではない!ということへの気付きなのです。それを理解したうえで「カプセルポイント」をひらめきから改めて作り上げます。「カプセルポイント」ができたら次のステップへ。オリジナル曲の場合はメロディーとテーマがセットになっている必要がありますから、このカプセルを相手に届けるために次のステップで背景画を描いていきます。

■3rdステップ

大事なことは聞き手にメインテーマのカプセルを届けることです。そのために背景画を美しいフィボナッチスパイラルで描いていきます。比喩表現や押韻など、いろいろなテクニックを駆使して、カプセルポイントを目立たせながら、メロディーと歌詞で曲を描いていきます。

これは最近アップした新曲「メン地下」という曲です。生成AIのおかげで、動画のクオリティもアップしました。ますますAIは進化するでしょう。だからこそ、曲のオリジナリティ=個性は、ますます重要になるといわざるを得ません。

だからこそ絶対にしっかりした「カプセルポイント」と「フィボナッチスパイラル」を意識して曲を作る必要があります。

この曲はひとつのひらめきから、まごうことなきカプセルポイントから先に出来上がり、一気に曲ができました。

ひらめきは、いただき女子リリちゃんです。ここから「いただき男子のマジチョロくない現実」というひらめきが降りてきて、次の歌詞とメロディが生まれました。「目が覚めたらあの世で待ってた、犯した罪の頂点で。閻魔様が」と。

3-3 あらためて作詞のポイント

前述の通り「ひらめき」で得られたものから、今回の曲のメインテーマ=「カプセルポイント」を導き出すことが、最初の作詞のスタート地点です。(例えあとで止む負えず変更することになるとしても)

そしてカプセルポイントにたどり着くためのフィボナッチスパイラルを書く技法には、まさに詩を書くのと同じ手法を使えばいいのです。

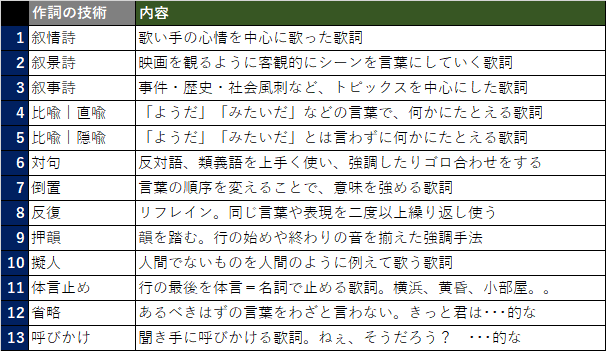

以下は作詞技法の一覧です。ごらんになったこともあるでしょうが、オリジナル曲の作詞風に作り直してまとめてみました。

これらの技法は、作詞においては普遍的な技法です。(また後の機会にそれぞれ詳しく話せれば・・・とは思いますが、既にあなたがライターなどの文章作成のスペシャリストならば、僕の話が片腹痛いだけでしょうねw)

この中でも絶対に使って欲しい4大テクニックがあります。ぜひこちらも参考にいただければ幸いです。

作詞講座|やってはいけない作詞

たとえば、(僕が作ったわけではないので、この場合はあくまでも予測ですが・・・)中島みゆきさんの名曲、「糸」の歌詞の場合こんな感じかも知れません。

(ひらめき)縦の糸はあなた。横の糸は私。

(カプセルポイント)織りなす布はいつか誰かを 暖め得るかもしれない。

(フィボナッチ)なぜ?いつ?巡り合うかは知らなかったが、遠い空の下で今こうして二人は出会った。広い時空から、二人が寄り添うシーンへ。叙情詩とも叙景詩ともとれる絶妙なアプローチ。

(注)僕が作ったわけでも、ご本人に伺ったわけでもないので、上記はあくまでも個人的な想像です。ご容赦ください。

どうですか?美しい絵のような、素晴らしい歌詞ですね。感動します。もちろん歌詞だけではありません。メインテーマにクローズアップさせるメロディーの急降下と急上昇が、フィボナッチの中心軸をクッキリ浮き出しています。

このような名作はなかなかできませんが、ちゃんと意味を持つアプローチさえしていれば、相手の心にカプセルを届ける作詞はできるはずです。感動する言葉をいくつも並べたてても、結局4~5分経った後に、相手の心に何も残らないんじゃないですか?欲張っちゃだめなんです。一度に伝えられることは限られているのですから。

3-4 あらためて作曲のポイント

作曲=メロディーの作り方のポイントはいろいろ上げたらキリがないかもしれませんが、フィボナッチな作曲をするためにこれだけは「早く言ってよ」的なポイントをひとつ上げてみたいと思います。

一言でいえば、これを「メロディーの一筆書き」とでも言いましょうか。

とかくダサダサな歌メロは(すべてとは言いませんが)例えば曲がAメロ→Bメロ→サビとなる場合、その節目でキッチリ、A|B|サビ が完全に分断しちゃってるような曲です。

そりゃ、演歌とかでは仕方ないとしても、フィボナッチな美しさを求めていくなら、例え A|B|サビ という構成であったとしても、歌メロはある意味、連続な一筆筆書きでフィボナッチの中心に向かっていくカッコよさ!を追及して頂きたいものです。

演歌とかは、カラオケ教室とかで勉強しやすく、歌いやすく A|B|サビ になってるわけです。順序だてて覚えていくために。練習して歌いやすくするために。

本来、録音するときに苦労しちゃうくらいに、歌メロは一筆書きであるほうが美しいんです。カッコイイんです。 A|B|サビ なんて枠にハマらない個性と、宇宙から送られてきたようなメロの美しさは、小節の間をロングトーンで繋いじゃったりするんです!

この名曲を知らない人はあまりいないと思いますが、どうでしょう。

コードワークのカッコよさもさることながら、この未解決感あふれる一筆書き的なメロディーが心に突き刺さります。まさにフィボナッチだと思いませんか?

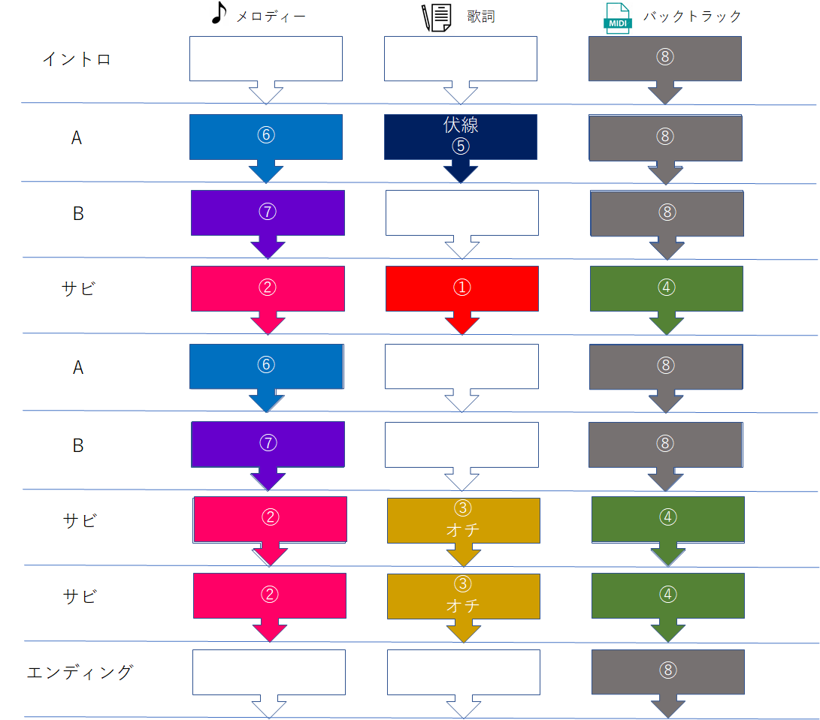

3-5 作詞作曲バックトラックの作成手順

さて、前述の作詞や作曲のポイントを念頭に置きながら、どの順番でオリジナル曲を作って行ったらいいのか、ひとつ具体的な例を考えてみましょう。あくまでもひとつのサンプルなんですが、ここでは「先にカプセルを作ってフィボナッチの中央にセットした上で曲全体を制作する場合」の設計図をご紹介します。

早く言ってよ的な本音では、「作詞が先」「作曲が先」という単純な話で断じてはない!と言っておきます。例えていえばパソコンのブラインドタッチと同じ。「ABCD・・・」と順番にキーを叩いていくのはなぜか難しいのに、ローマ字入力は自然に勝手に手が動いて行きますよね?その感覚が曲作りでは特に重要です。曲を書くのは手癖で絵を描いているようなものなんです。

再度いいますが、以下は

「先にカプセルを作って、フィボナッチの中央にセットした上で曲全体を制作する場合の設計図」です。なお、このやり方についても、大きく分けると4つのパターンがあります。詳しくは次章をご覧ください。

それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

では下の図をご覧ください。制作する順番を丸数字で振ってあります。

①赤色の部分です。つまりサビの歌詞です。まず、今回の曲のテーマになる言葉=サビの歌詞。こいつを決めないことには駄作にまっしぐらとなること請け合いです。

②つづいてこのサビの歌詞がどういったメロディーで歌われるのか!サビ歌詞のメロディーを仮にでも作ってみることです。あとで変えても構いません。よくあるアドバイスですが、「この15秒がコマーシャルに使われる!」という部分を先に作るのです。

③サビのメロディーができたら、最後の盛り上げも同じメロディなわけです。ですから、「このネタのオチ」となる最後の言葉を作らなければなりません。漫才でもスピーチでも、オチのない話は面白くありません。というか、聞くのを損した気分になります。だから、この話はこうやって落とす!という部分を先に言葉にしましょう。

④前述の①~③が出来上がったら、いったんDTMでバックの構成を作ってみることをお勧めします。設計図中の緑色の④のところです。ここが固まれば、テンポや曲調がかなり固まります。以降はバックトラックを作るための作業をしながら曲を制作するのです。(自動作曲の場合は、この④が先に出来上がってしまう状態です。これについては次の章で解説します。 それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには)

ここからはバックトラックを先に作ってしまうための工程だと言っていいでしょう。バックトラックを作り上げてしまってから、歌詞の抜けた部分は作ればいいんです。

⑤サビやオチの歌詞が確定したら、その伏線となる歌詞の先頭部分を考えて見ましょう。ここで曲を聴くか聴かないか判断されてしまいますから、極めて重要なポイントなんですが、サビとオチが決まっていればこそ出てくる「ツカミ」でなければなりません。それが最も重要なポイントです。

⑥ツカミの歌詞がきまったら、どんなメロディーの入りだしか逆に想像がついてきます。そのメロディーを仮にでもMIDIに打ち込んでみましょう。

⑦いま、サビのメロディー②とツカミのメロディー⑥が存在しています。それをいかにドラマティックに繋げるか!これを考えます。そうすれば、歌メロ=メインの主旋律は決まってしまいます。

⑧この方法で①~⑦を作ってしまったら、あとは先にバックトラックを完成させましょう。そのあとでバックトラックを何度も聞いて、歌メロもきいて、歌詞を完成させてしまえばいいのです。

いかがですか?この方法でやればフィボナッチ的な絵を描くように曲を仕上げることができるはずです。そしてこの作業をしている中で、もうひとつ意識するべきはロングトーン部分!どこかにロングトーンで感情を込めて歌えるポイントが潜んでいるはずです。ぜひ一度試してみてください!

3-6 自作曲で具体的に解説します

で、やっぱり他人の曲だと、あくまでも予測でしか言えませんし、なにより超リスペクトな曲ばかりですから僕が偉そうに言うのは恐れ多いし、「そんなつもりで作ってないから・・・」てお叱りを受ける可能性も大なわけです。

なので、自分の自作曲なら間違いなく自分でどうやって作ってるかわかってるし、ウソは言えませんからw 自作曲で今回の話を具体的に解説してみます。

曲のタイトルは「桃太郎」といいます。以下箇条書き的に説明します。

・この曲は(叙事詩+叙景詩+抒情詩)です

・(降りてきた)のは「助太刀いたす、桃太郎」の歌詞とメロディー

・(カプセルポイント)は「たとえ世界が鬼が島でも」

・3:04を中心に前半は正方向に、後半は逆方向の2つのフィボナッチスパイラルで構成。

もしよかったら聞いてください。僕が届けたかったカプセル、伝わったら嬉しいです。ちなみに最近サイドチェインをマスタリングに導入してみました。導入の仕方については詳しく、「重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!」に公開しています。

「早く言ってよぉ」的なオリジナル曲の作り方ノート 一覧

0.はじめに~「キモい」の壁を超えていく

1.なぜ今、オリジナル曲なのか

2.オリジナル曲は作詞作曲DTM

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

4.それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

5.作詞講座|やってはいけない作詞

6.重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!

7.歌を鍛えるための個人的TIPS

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

9.作詞作曲のためのDMN活性方法

10.音楽理論はマジにいらない!曲作りの近道とは