「早く言ってよぉ」的なオリジナル曲の作り方ノート 一覧

0.はじめに~「キモい」の壁を超えていく

1.なぜ今、オリジナル曲なのか

2.オリジナル曲は作詞作曲DTM

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

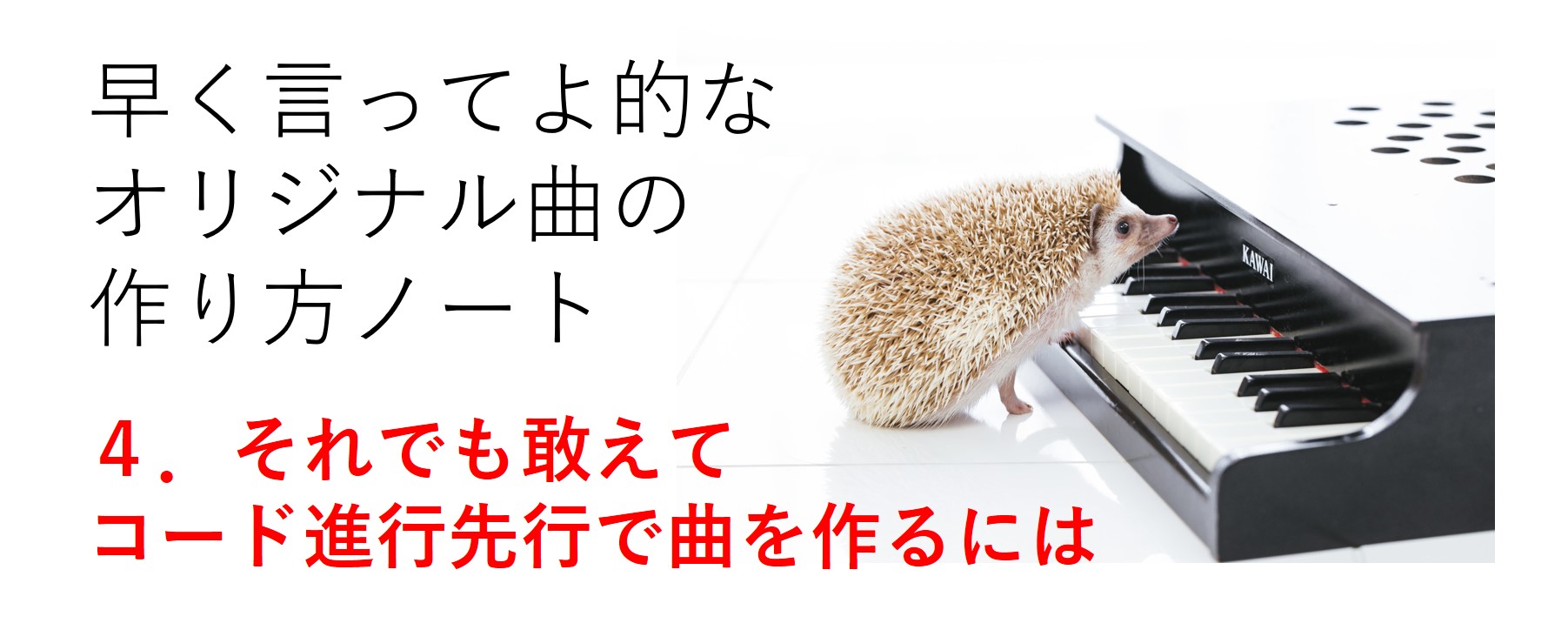

4.それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

5.作詞講座|やってはいけない作詞

6.重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!

7.歌を鍛えるための個人的TIPS

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

9.作詞作曲のためのDMN活性方法

10.音楽理論はマジにいらない!曲作りの近道とは

4.オリジナル曲の作り方!それでも敢えてコード進行先行で曲を作る!

あらためて自己紹介です。僕は音楽配信を中心に曲を作り発表しています。還暦までにもう1年もない僕が、8年前から音楽配信を始めて、遂にほぼ100曲を達成しました!(夢はいつからでも実現できる!!ぜひチャンネル登録してやってください。)

4-1 自動作曲ソフトを使って作詞作曲する

この連載のポイントは、とにかく「早く言ってよ」につきるわけです。オリジナル曲を作るために最短距離を考える。その時の選択肢として「自動作曲ソフト」の存在は無視できないでしょう。自動作曲は、昔では考えられないほど進化しています。

生成AI全盛のいま、皆さんの最大の関心事は「自動作曲したバックトラックにどうやって素敵な歌詞をつけるか?」ではないでしょうか?(AIを使った作詞のポイントは、現在執筆中です。後日アップします)

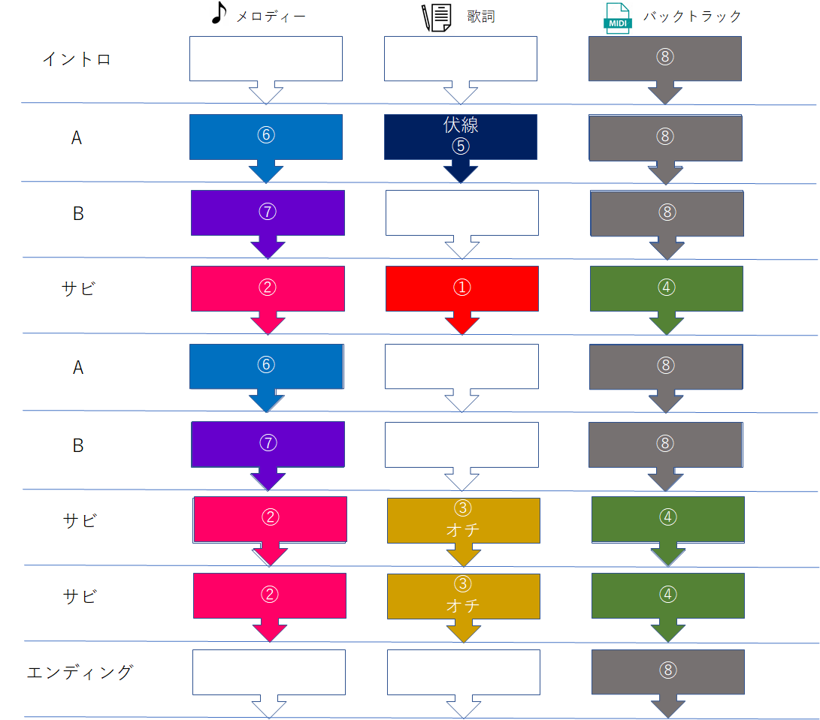

前章までの話で考えれば、本当はボーカルメロディーを軸に曲を作り上げることが、最もベストな方法だと思っていますし、僕は今までそうやって作ってきました。その時の作り方は以下の①→⑧の順番の通り。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

作詞作曲のポイント

しかし皆さんは既にこちらのSUNOなど、AIによる自動作曲を行っているのではないでしょうか?現状では著作権が譲渡されないため、活動は限定的で微妙な部分もあるようですが、今後自動作曲はますます普及すると考えられます。

https://suno.com/about

すでにXにも多く投稿されているようですね。

https://x.com/search

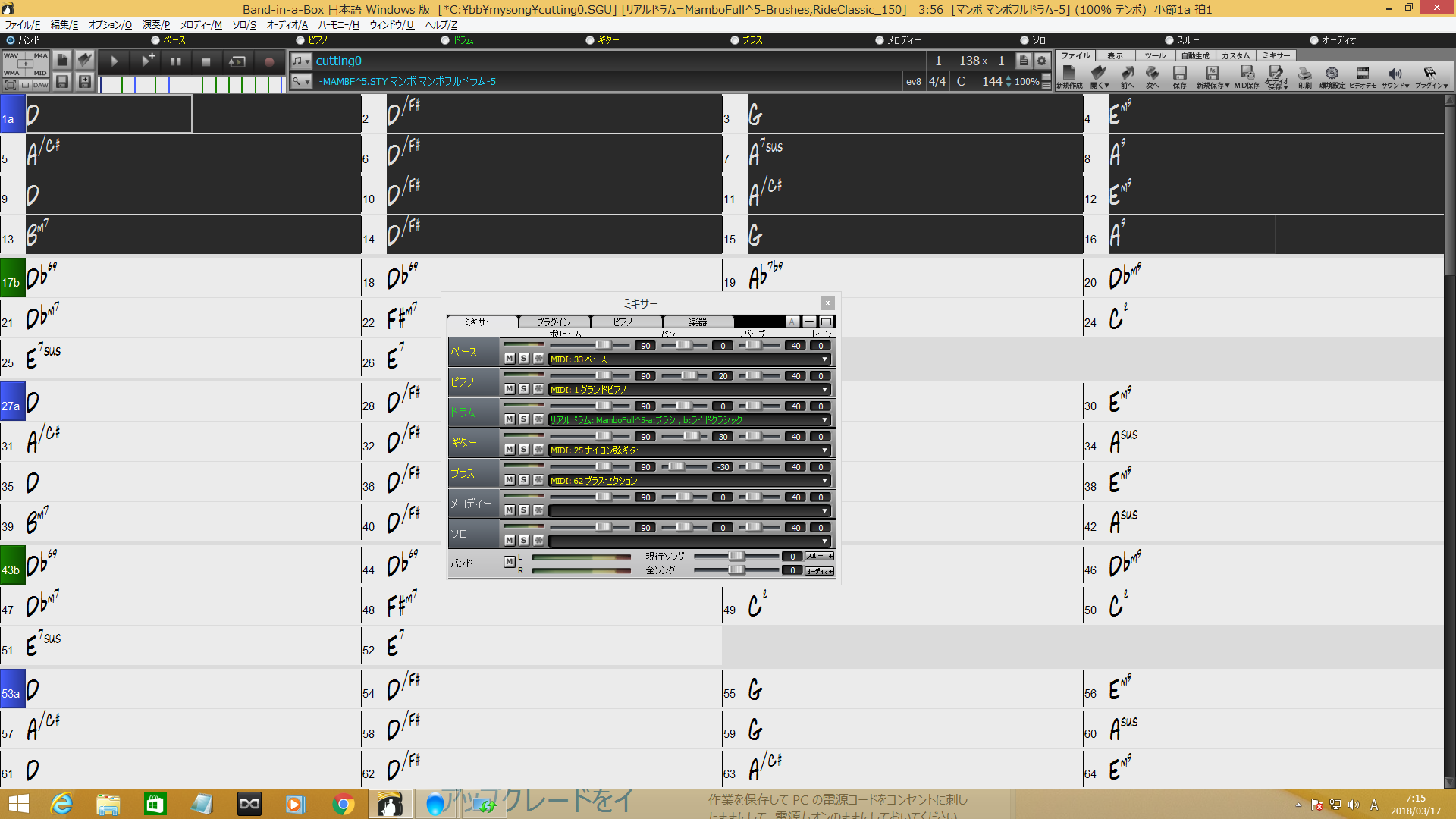

今自分が最も良く使っている自動作曲ソフトは 「Band in a box」 というものです。ちょっと使い方を紹介します。それと同時に、コード進行先行での作曲方法をお伝えしようと思います。

以前にも紹介した「Band in a box」。メロディーをいれるだけでコード進行を提案し、自動でいろいろなタイプのバッキングを提案してくれます。オリジナル曲作りの初心者には大変ありがたい機能で、僕自身もかなりの部分で助けてもらっているソフトです。

ただ、初心者の場合、なにをどうすればいいのか最初は戸惑ってしまうかも知れません。何故なら、コード進行の入力によってのみ、全ての自動作曲が始まる仕組みになっているからです。コード進行について学ばなければいけないのか・・・と思ってしまうことでしょう。結局はコード理論なのか・・・と誤解する初心者もいるかもしれません。

でも早まらないでください。そこで役に立つのが「オーディオコードウイザード」という機能です。コード理論を知らなくても、音の感覚で、耳の感性で曲を作ることができます。

この「オーディオコードウイザード」は、一言でいうとCDデータのパクリ機能です。この機能を使うと、好きなCDの音楽データをロードし、コード進行を自動で拾って来ます。正直、かなりの部分でソフトウエアは間違ってコードを拾って来ます。だけど間違ってくれるから、むしろ自然にパクリにならず、好都合だと言えます。そして、あるキーの仲間らしきコード群を拾ってくるので、それをもとにコピー&ペーストしていくことで、ひとつの曲の形になってきます。以下のキャプチャーを見てください。

画面いっぱいにCDから拾いだしたコードが並んできます。これを取捨選択して、AメロBメロとしてコード進行をセレクトしていきます。とにかくこの手法でバックトラックを先に完成させてしまう方法が、どうやら一番手っ取り早そうです。

またオーディオコードウィザードについては下の動画をもう一度ご覧ください。

しかし、最大の問題があります。この方法は必然的に「キモイ」を呼び込みやすい作曲法になります。すなわち

① コード進行をつくる

② メロディーを作る

③ 歌詞をつくる

にならざるを得ません。これに関する対処方法が最も重要だと言えるでしょう。

天地神明に誓って、オリジナル曲を作る第一歩はキモイの壁を乗り越えることです。これなくしては何も始まらないと明言しておきます。

できればまずはこちらの記事を読んで頂けると幸いです。

はじめに~「キモい」の壁を超えていく

4-2 コードやコード進行の「早く言ってよ」

とにかくコード=和音とかコード進行とかスケール・・・って話は音楽理論の火薬庫です。音楽理論で作曲を考え始めると、とめどない蘊蓄に晒され、楽曲完成までの道のりにヘビーなオモリを引きずりながら歩くことになります。個人的意見としては、音楽理論およびコード理論は、迷い込んではいけない樹海です。

これらを理解して作曲できればそれに越したことはないんですが、あなたがオリジナル曲をつくるためにしなきゃいけないことは【作詞・作曲・DTM】なんですから、理論武装なんてしてる暇はないわけです。

そもそもコードとは何か?

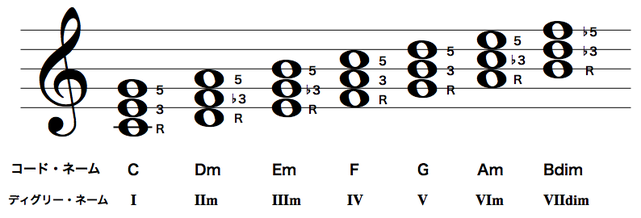

きわめて大雑把にいうと、あなたのメインの歌メロに「3人のコーラス隊が付いた」状態がコード=和音だと思っていいでしょう。つまり、歌メロの流れに対して3本の指で、3つの音の組み合わせで鍵盤を弾いて、雰囲気があってるのかあってないのか…それだけの事なのです。(3つが4つになったり、ベースの音だけ変えるのはオプションです)

で、さきほどの自動作曲ソフトBand in a box などがサンプル音源から分析した結果、このコードの組み合わせがベストですよ!使えますよ!・・・って提示してくるコード=和音のセットが【ダイアトニックコード】といわれるものなんです。以下の絵が、キーがCの時のダイアトニックコード=作曲に使える和音の種類です。但しあくまでもオススメセットであり、ここを敢えて変えていくのが「個性」なわけですが。

それで更に、楽器を弾いてる人はわかるでしょうが、このコードの流れだったら、この音を弾いていれば、(歌メロやソロ演奏が)音が外れた感じにならないよ・・・って「音階」ができあがるんです。これをスケールといいます。この音階が普通はドレミファソラシドの8音の横移動+ちょいマイナーチェンジなわけですが、ブルースとかでこれを5音だけで表現したりするとペンタトニックとか沖縄音階とか変わった音階になるわけです。聞いたことがありますか?まぁおいおい慣れて行けばいいと思います。この辺りは。

因みに【転調】とは途中でこのCというキーを変えることです。キーが変われば、ダイアトニックも変わります。つまり、転調が激しい曲をオーディオコードウィザードで分析すると、結構間違えた分析結果がでてきます。でも、それが新しいアイディアを生んでくれたりします。

ここで再びコード理論やスケールに関する結論です。雰囲気のあったコードを選ぶ「耳の能力」を鍛えることが最優先であり、コードネームやコード進行理論を覚える必要はありません。そんな暇があったら、自分が欲しい和音を鍵盤から選び出せる能力を身に付けてください。そのコードネームが何か?までは知る必要はありません。

あくまでも自分のオリジナル曲を作る。その最終成果のために捨てるべきは「完璧主義」です。すなわちこの場合は【コード理論】なのです。FACEBOOKのCEO、ザッカーバーグのあまりにも有名な名言があります。「完璧をめざすな!まず終わらせろ!」

早く言ってよ!コード理論なんかでごまかしてないでさ。完璧主義じゃなくていいんだから。・・・すみません、独り言です。

4-3 コード進行はテンプレート!WEBサイトから拾え!

正直今WEBでは、かなりたくさんコード進行を扱ったサイトがあります。ここですべて紹介してみてもいいんですが、リンクOKかどうか良く分からなかったので、とりあえずこちらのサイトはOKみたいなのでリンクを貼ります。とても便利で助かります。

コード進行データーベース

https://www.nextdesign-jp.com/chord_database/chord.html

ヒット曲によく使われてるコード進行とかがわかります。

とにかく「コード進行表」でググればほぼ何か、サイトが見つかります。先ほどのBand in a box の機能、「オーディオコードウイザード」と併用すれば、コード進行だけでバックトラックが早々に完成してしまします。

ところでコード進行表の中に、ディグリーネームなんたら・・・という奴がたまにあります。ローマ数字で書いたコード進行です。なんでわざわざローマ数字?って思う人もいるでしょうが、DTMをやり始めればわかることなんですが、自分のボーカルのキーにあわせて、音の高さは半音ずつ簡単に上げたり下げたりできるものです。だから、Cから始めたコード進行ばかりがコード進行じゃないよ!違うキーならこうすればいいんだよ!ってことを表現するために、ローマ数字表記があるわけです。

例えばメジャースケールのダイアトニックコードをローマ数字=ディグリーネームで表現した場合

Ⅰ、Ⅱm、Ⅲm、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵm、Ⅶdim

これをコードネームで表記すると

キーがCの場合はC、Dm、Em、F、G、Am、Bdim

キーがDの場合はD、Em、F♯m、G、A、Bm、C♯dim

みたいな感じになるわけです。

で、良くこのコード進行にするとヒットするよ!って言われるのが、有名な「カノンコード」です。日本のポップスの必殺技です。ヨハン・パッヘルベルという人が作ったこちらの曲のコード進行のことを言います。

| C | G | Am | Em | F | C | F | G |

がカノン進行になります。

・負けないで/ZARD

・浪漫飛行/米米CLUB

・シングルベッド/シャ乱Q

・あなたに逢いたくて/松田聖子

・さくらんぼ/大塚愛

・I Don't Want to Miss a Thing/エアロスミス

・Dragon Night/SEKAI NO OWARI

・クリスマスイブ/山下達郎

・少年時代/井上陽水

・時代/中島みゆき

・愛は且つ/KAN

・M/プリンセスプリンセス

これだけの曲がカノン進行です。もっといっぱいあります。そしてコード進行はカノン進行以外にも、実に様々なパターンがあるわけです。

とにかくコード進行がいろいろな曲の「テンプレート」であることがわかります。そしてこのテンプレートは様々なタイプの「竜のボディ」なのです。僕らは竜のボディを選び、カスタマイズし、思い切り個性的な「目」を描く必要があるのです。

さて、僕もちょっとカノンコードで曲を作ってみました。ご参考までに聞いていただけると幸いです。

4-4 「画竜点睛」のための一人制作会議で“キモイ”を回避!

前述の通り、カノンコードを含めいろんなタイプの「竜のボディ」のテンプレートが世の中にあります。それをチョイスするのもクリエイティブとは言えるのでしょうが・・・ただの模倣画では作品の存在意義は皆無です。

問題は“画竜点睛”すなわち“目”の描き方なのです。

歌詞なんて深く考えなくてもいいんだ・・・って昭和平成初期の人間は考えがちです。ゴロがあってカッコ良ければ、デタラメな歌詞でいいんだと言いますが、自動作詞や作曲ソフトがここまで進化した時代に、テンプレに意味不明な歌詞を載せて歌ってるだけなんて、「いったい何をやってるの?何がやりたいの?」って思いませんか?

結局、最終的に最も重要視されるのは「歌詞」です。キモイと言われない最重要ポイントも「歌詞」です。まずはAI作詞でもいいから、キモイ歌詞から絶対に卒業しましょう!

そうでなくても、AI自動作曲やコード進行から作るということは、キモい駄作が最もできやすい超厳禁パターンなのです。第ゼロ章でも言いましたが、

■コード進行→メロディー→歌詞

の順番で曲を作ると、「とってつけたような歌詞」しか作れなくて「キモい曲」が爆誕してしまうんです。だから寧ろ、意味のない歌詞を付けるんでしょうね。

せっかく作り上げたバックトラックです。だから、いいメロディーと歌詞を付けてあげましょうよ。

そのためには、生かすも殺すも一人で行う「画竜点睛」制作会議に掛かっているのです。(可能なら、他の誰かにも相談したほうがベストですが)このパターンで作曲する場合はより真剣に、この「一人会議」が重要です。

それでは、“画竜点睛一人会議”の一例を、次にご紹介しましょう。

4-5 曲のイメージ画を描く「画竜点睛一人会議」

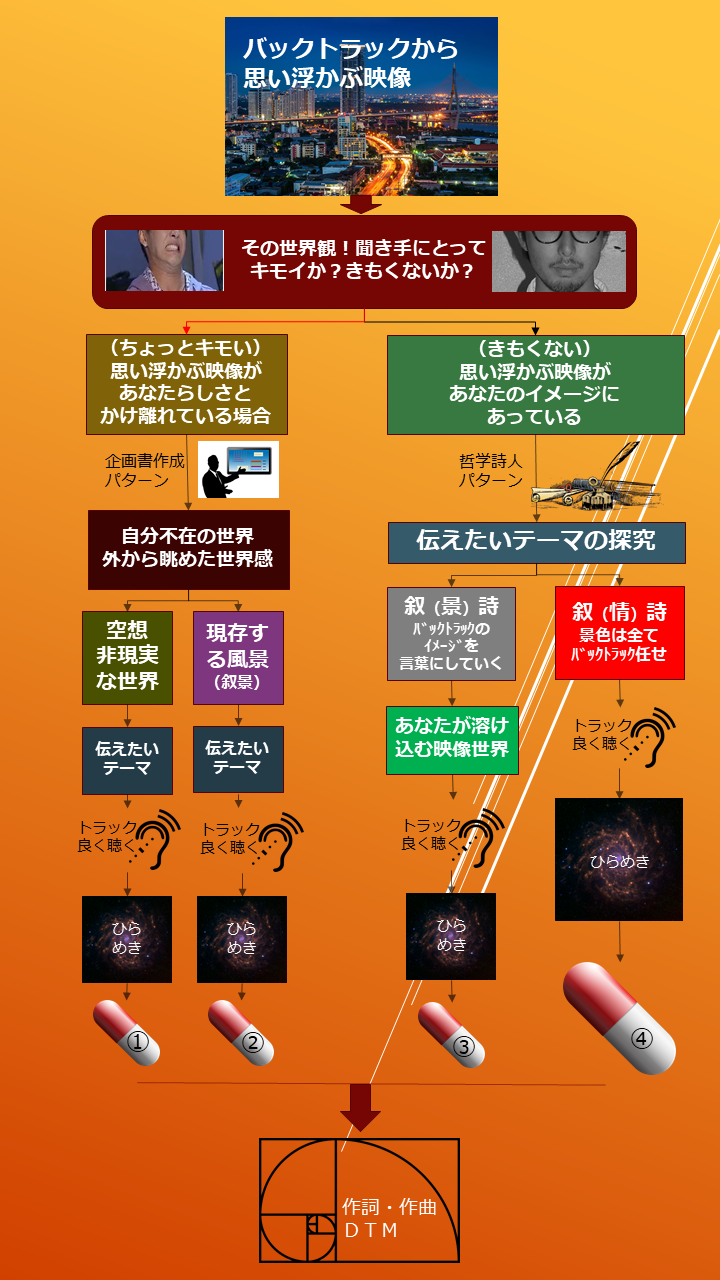

バックトラックが先にできてしまったオリジナル曲が、「キモい曲」となって臨終しないための防止策として「画竜点睛一人会議」をしましょう。以下、整理のためのフロー図を作ってみました。

とにかく、バックトラックから浮かぶ「イメージ画像」からすべてがスタートします。それがすでに「キモい」イメージなのか、それとも自分らしい世界観なのかで、アプローチも大きく変わってきます。

ただ次のお話に進むためには「カプセルポイント」という概念と、そこを起点とした「フィボナッチスパイラル」という曲の描き方を知っていただく必要があります。

「カプセルポイント」とは、その曲の中にある、1ヶ所か2ヶ所しかない名セリフのことです。一番最初に考えるべきキャッチコピーです。

「フィボナッチスパイラル」は、その「カプセルポイント」に聴衆を引き釣り混むために仕掛ける、前ダレ&後ダレ=言葉のアリ地獄です。

詳しくはこちらをご覧ください。

オリジナル曲|作詞作曲のコツ・ポイント

では下の図をご覧ください。基本以下の4つのパターンに分かれます。

カプセル①:バックトラックが自分のイメージとかけ離れているので、企画をしっかり練って空想非現実な物語を音楽で映像化。そこから伝えたいことを読み取ってもらう。

カプセル②:バックトラックが自分のイメージとちがうが、単館上映されるような映画のイメージまでは現実化できそう。つまり、現実の暗喩で「カプセルポイント」を作っていく。

カプセル③:自分に無理がないバックトラック。歌詞によって映像化をアシストし、その中にそっと自分の存在をなじませていく。いわゆる「こなゆき」パターン。

カプセル④:自分に無理がないバックトラック。思い切り伝えたいことを中心に据えた、歌詞とメロディー中心の楽曲へ。映像イメージはもはやバックトラックに任せてしまう。

最初の映像の段階で既に「キモい」なら、出来るだけ企画書のようにしっかりコンセプトを考えましょう。とにかく「キモイ」の回避が何より優先です。そのためには少しメッセージが弱くなってしまっても仕方がないでしょう。メロディーと詞で絵画を描くことに専念する必要があります。(カプセル①②)

逆にそもそも自分のイメージにあった映像が浮かぶなら、(キモいリスク)が低いので伝えたいメッセージ重視で詞を作ることができます。その場合は、トラックを何度も聞き「ひらめき」を呼び込み、「カプセルポイント」を真っ先に作り上げるのです。(カプセル③④)

但し、例外があります。自分のイメージと本当に極端に違うバックトラックが出来上がってしまった場合に、完全にエッチ系の歌詞で強行突破するという“飛び道具”パターンもあることを、ついでに言っておきましょう。

こちらの曲は偶然出来上がったバックトラックで、無理にカッコつけた歌詞をつけるとダサくなる恐れがありました。そんな時は究極「エッチ」の方向に持っていくと収まりが良いのです。サザンの「マンピーのGスポット」も、そういう理由かと?あのバックトラックはめちゃめちゃカッコいいのに、マンピーがジュークボックスですかと。なるほど収まりが良くなるようです。

いずれにしてもバックトラックがガッチガチという制約があり、コード進行も決まっています。だから歌メロディーの“一筆書き”が極めて重要なポイントになります。

コツとしては、Aメロ|Bメロ|サビ をわざとまたぐ形の【ロングトーンメロディー】を真っ先に当てはめてみてください。それがうまく行くならしめたものです。

その時同時に「歌詞のひらめき」を呼び込むこと。ここに一番時間をかけて、ベストなものをひねり出してください。それができれば、それを使った「カプセルポイント」は自ずとできるはずです。

「ひらめき」が降りてきて、「カプセルポイント」ができれば、曲は急速に出来上がってきます。そこを竜の目にして、Aメロはアイドリングから徐々にフィボナッチスパイラルを描くようにギアチャンジしていけばいいんです。

なお繰り返しますが、カプセルポイントについてはこちらに解説していますので、お時間がありましたら覗いてみてください。

オリジナル曲|作詞作曲のコツ・ポイント

それではこの手法を元にして、 Band in a box を使ってバックトラックから先に制作した曲「Tokyo 2020」をアップします。

「Tokyo2020」は、いわば敢えて今まで僕が避けてきた都会的フュージョンで、とてもビジュアル的な曲になりました。パターンで言えば上の図の③のカプセルに相当します。この章の説明のために作ったと言っても過言ではないような曲です。

もちろん最初に降りてきたひらめきは、サビの導入部分 “Tokyo 2020 now”です。そしてカプセルポイントは「自分らしく生きる君のために、世界は変わり始めているんだ」です。

作詞は何度もやり直しをしました。この方法で曲を作る場合はみなさんも、曲が「キモい」のご臨終を迎えないために、メロディーと歌詞の制作には通常の倍の時間を費やしてください。それがすべての時間を無駄にしないポイントです。

「早く言ってよぉ」的なオリジナル曲の作り方ノート 一覧

0.はじめに~「キモい」の壁を超えていく

1.なぜ今、オリジナル曲なのか

2.オリジナル曲は作詞作曲DTM

3.作詞作曲のやり方、コツ。作詞が先か?作曲が先か?

4.それでも敢えてコード進行先行で曲を作るには

5.作詞講座|やってはいけない作詞

6.重ね合わせる?!早く言ってよ的マスタリング!

7.歌を鍛えるための個人的TIPS

8.匿名加害者からのクソリプ対策ラベリング

9.作詞作曲のためのDMN活性方法

10.音楽理論はマジにいらない!曲作りの近道とは